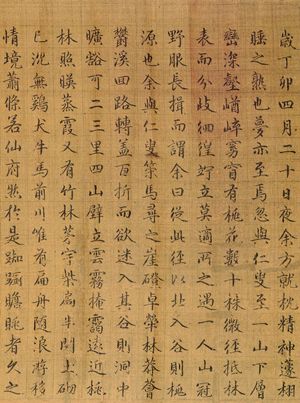

정묘년(1447) 4월 20일 밤, 내가 막 잠이 들려고 할 즈음, 정신이 갑자기 아련해지면서 깊은 잠에 빠지고 이내 꿈을 꾸게 되었다. 홀연히 인수(박팽년)와 더불어 어느 산 아래에 이르렀는데, 봉우리가 우뚝 솟았고 골짜기가 깊어 산세가 험준하고 그윽하였다. 수십 그루의 복숭아나무가 있고, 그 사이로 오솔길이 나 있는데 숲 가장자리에 이르러 갈림길이 되어 있었다. 어느 쪽으로 가야 할지 몰라 잠시 머뭇거리고 있던 터에 마침 산관야복 차림의 한 사람을 만나게 되었다. 그는 정중하게 고개를 숙여 인사를 하면서 나에게 “이 길을 따라 북쪽 골짜기로 들어가면 도원에 이르게 됩니다.”라 하였다. 내가 인수와 함께 말을 채찍질하여 찾아갔는데, 절벽은 깎아지른 듯 우뚝하고, 수풀은 빽빽하고 울창하였으며, 시냇물은 굽이쳐 흐르고, 길은 구불구불 백 번이나 꺾이어 어느 길로 가야 할지 모를 지경이었다.

골짜기에 들어서니 동천이 탁 트여 넓이가 2, 3리 정도 되어 보였다. 사방이 산으로 둘러싸여 구름과 안개가 자욱이 서려 있고, 멀고 가까운 곳 복숭아나무 숲에는 햇빛이 비쳐 연기 같은 노을이 일고 있었다. 그리고 대나무 숲 속에는 띠풀 집이 있는데, 사립문이 반쯤 열려 있고, 흙으로 만든 섬돌은 거의 다 부스러졌으며, 닭이나 개, 소, 말 등은 없었다. 마을 앞으로 흐르는 시내에는 오직 조각배 한 척이 물결 따라 흔들리고 있을 뿐이어서 그 쓸쓸한 경정이 마치 신선이 사는 곳인 듯 싶었다. 이에 한참을 머뭇거리면서 바라보다가 인수에게 말하기를 “암벽에 기둥을 엮고 골짜기를 뚫어 집을 짓는다.’는 것이 바로 이런 경우가 아니겠는가? 정녕 이곳이 도원동이로다.”라 하였다. 마침 옆에 몇 사람이 뒤따르고 있었는데, 정부(최항), 범옹(신숙주) 등이 운을 맞춰 함께 시를 짓기도 하였다.

이윽고 신발을 가다듬고 더불어 함께 걸어 내려오면서 좌우를 돌아보며 즐기다가 홀연히 꿈에서 깨어났다. 오호라, 큰 도회지는 실로 번화하여 이름난 벼슬아치들이 노니는 곳이요, 절벽이 깎아지른 깊숙한 골짜기는 조용히 숨어사는 자가 거처하는 곳이다. 이런 까닭에 오색찬란한 의복을 몸에 걸친 자는 발걸음이 산 속 숲에 이르지 못하고, 바위 위로 흐르는 물을 보며 마음을 닦는 자는 또 꿈에도 솟을대문과 고대광실을 생각하지 않는다. 이는 고요함과 시끄러움이 길을 달리하는 까닭이니 필연의 이치이기도 한 것이다. 옛 사람이 “낮에 행한 바를 밤에 꿈을 꾼다.”고 하였다. 나는 궁궐에 몸을 기탁하여 밤낮으로 일에 몰두하고 있는 터에 어찌하여 산림에 이르는 꿈을 꾸었던 말인가? 그리고 또 어떻게 도원에까지 이를 수 있었단 말인가? 내가 서로 좋아하는 사람이 많거늘, 도원에 노닒에 있어서 나를 따른 사람이 하필 이 몇 사람이었는가? 생각건대 본디 그윽하고 궁벽한 곳을 좋아하며 마음에 전부터 산수 자연을 즐기는 생각을 가지고 있었고, 아울러 이들 몇 사람과 교분이 특별히 두터웠던 까닭에 함께 이르게 되었을 것이다. 이에 가도(안견)로 하여금 그림을 그리게 하였다. 옛날부터 일컬어지는 도원이 진정 이와 같았을까? 뒷날 이 그림을 보는 사람들이 옛날 그림을 구하여 나의 꿈과 비교하게 되면 무슨 말이 있을 것이다. 꿈을 꾼 지 사흘째에 그림이 다 되었는지라 비해당의 매죽헌에서 이 글을 쓰노라.

'묵향' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 연안이씨 근곡(芹谷) 이관징(李觀徵)과 손자 이만부(李萬敷) (0) | 2015.02.27 |

|---|---|

| [스크랩] 500년 전 사명대사 글씨 추정가 최고 3억원 (0) | 2015.02.27 |

| [스크랩] 하서(河西) 김인후(金麟厚)의 연방동년일시조사계회도(蓮榜同年一時曹司契會圖) (0) | 2015.02.27 |

| [스크랩] 『동여비고(東輿備攷)』의 선산과 인동고지도 (0) | 2015.02.27 |

| [스크랩] 조선후기 수군총본영 통영(統營)과 주변모습의 통영도(統營圖) (0) | 2015.02.27 |